关注牛媒公众号

随时随地发现更多内容编者序:牛媒数据(https://media.beer)是暨南大学新闻与传播学院“校企合作、协同育人”的重要产学研及实习基地之一,依托该大数据平台,暨大新传院向公共传播、计算传播等新闻传播专业学生提供良好的教学与研究载体,并籍此长期开展实战工作坊项目。此次系列数据分析报告,均为暨大新传公共传播方向22级硕士撰写,为2022-2023学年度工作坊的项目成果。

【2022-2023学年度工作坊报告6】“人工智能”引争议?chatGPT引发的舆论战

引言:

ChatGPT由美国初创公司OpenAI开发,于2022年11月底发布上线。上线短短5天,ChatGPT用户量即超过百万,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。随着其快速走红,网民的讨论热度也进入了一个上升期,相关话题舆情快速发酵。之后,由于被各平台“多方封杀”,ChatGPT相关讨论热度也逐渐下降。网友在讨论什么?ChatGPT的舆论热度为何如此之高?本报告根据牛媒数据、WiseSearch、识微科技等平台的相关数据进行了研究。

一、ChatGPT简介

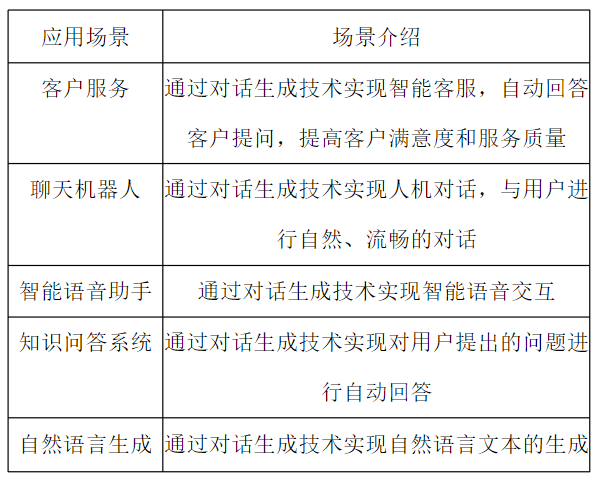

ChatGPT是一种基于Transformer架构和无监督预训练技术的对话生成模型。它是由OpenAI公司推出的一款人工智能技术,具有自然语言理解、文本生成、对话生成等功能,可以实现自动回复、聊天机器人、智能语音助手、知识问答系统、自然语言生成等应用。

与传统的对话系统不同的是,ChatGPT采用了深度学习技术,可以自动地从大量的语言数据中学习到语言的规律和特征,从而实现更加自然、流畅的对话生成。目前,ChatGPT的最新版本是GPT-3,它的模型参数数量达到了175亿个,是目前最大的对话生成模型之一。

1.ChatGPT技术原理

ChatGPT的原理基于GPT模型结构、无监督预训练技术、微调技术、奖励模型、人类反馈的强化学习模型等技术。

2.ChatGPT应用场景

3. ChatGPT的开发及走红

据介绍,ChatGPT由美国初创公司OpenAI开发,于去年11月底发布上线。上线短短5天,ChatGPT用户量即超过百万,两个月后,月活用户突破1亿,从1月31日至4月6日,ChatGPT概念股板块成交额从160多亿元攀升至850多亿元,整个板块指数涨幅已逾50%,部分概念个股年内累计涨幅更是高达300%,是史上用户增长速度最快的消费级应用程序。其强大的语言处理能力、海量的数据积累等特点让用户感到惊讶甚至震撼。

ChatGPT的走红引发了全球科技巨头的入局,百度、谷歌等知名企业均宣布将推出类似服务。许多企业也纷纷将该技术或类似技术集成到自己的应用程序和产品中。

在接受《环球时报》记者采访时,多名业内人士将ChatGPT的出现形容为“颠覆性”和“革命性”的,并预测其未来将有着更强大的能力,甚至可以取代一些基础性职业。但他们也提到,ChatGPT仍存在内容准确性不足、无法进行高级逻辑处理等局限,并且其在法律和伦理领域的潜在风险正在不断显现。

二、ChatGPT舆情发展

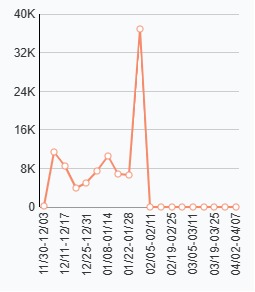

ChatGPT爆火事件舆情持续时间较长。这一事件的重要传播节点主要包括:2022年11月30日OpenAI公司发布人工智能对话聊天机器人程序ChatGPT,2023年1月底ChatGPT成为史上增长最快的消费者应用,2023年2月2日OpenAI公司推出ChatGPT程序的付费订阅版本,以及2023年4月初ChatGPT被曝出大面积封号和注册通道关闭。

本次舆情数据分析报告将主要关注各传播节点的舆情热度。

(一)发酵期:ChatGPT上线声明短期内在国内引发的关注度低

2022年11月30日,美国“开放人工智能研究中心”(Open AI)研发的聊天机器人程序ChatGPT正式上线。据悉,它是人工智能技术驱动的自然语言处理工具,能通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据聊天背景进行互动,真正像人类一样交流,甚至能完成撰写视频脚本、文案、代码、翻译和邮件等任务。

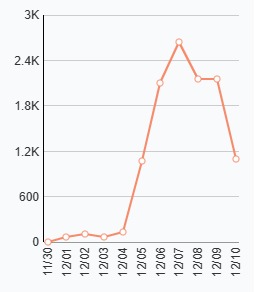

图1 2022年11月30日-2022年12月10日报道走势(单位:篇)

(数据来源:WiseSearch)

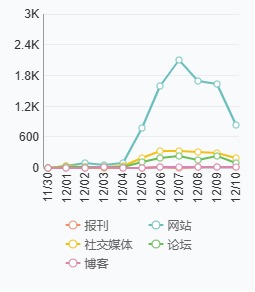

据慧科新闻搜索研究数据库(WiseSearch)的报道趋势分析显示:中国国内各媒体平台的批量报道较于Open AI的声明消息发布时间略显滞后。2022年11月30日-12月4日的单日报道数量均不及200篇,且各大平台的报道数量差别小。而从12月4日新闻数量才开始攀升,至12月7日突破2千6百篇后逐渐回落。发布在网站的ChatGPT相关新闻数量显著超越其他类型媒体平台的新闻数量,突破了2千篇报道的门槛。社交平台的ChatGPT新闻数量在这一阶段位居第二,舆情声量并不庞大。

图2 2022年11月30日-2022年12月10日各大平台报道趋势(单位:篇)

(数据来源:WiseSearch)

虽然ChatGPT高度智能化和多应用面向的特征使其自身快速走红,但是在这期间中国国内对ChatGPT的规模性讨论尚未形成,且舆论声量在后期逐渐走低。本研究在对新闻时评集成网站“观察者网”的文章进行爬取后发现:自ChatGPT正式上线的日期始,2022年11月底和12月仅有1篇文章《登上日本免费APP榜首,AI绘画救得了美图吗?》对ChatGPT发表观点,且点击量和评论量分别只有39047和12,远不及2023年2月舆论发展期在观察者网的声量。

(二)上升期:ChatGPT推出两月,用户上涨一亿,讨论度持续上升

2023年1 月,在 ChatGPT 推出仅两个月后,该平台月活用户已经突破了1亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。根据Sensor Tower数据显示,TikTok达到 1 亿用户用了9个月,Instagram则花了2年半的时间;World of Engineering发布的《达到全球1亿用户所用时间》中显示,iTunes达到1亿用户用了6年半、Twitter用了5年、Meta(Facebook)用了4年半、WhatsApp用了3年半。分析公司Similarweb在报告中指出在1 月期间,ChatGPT平均每天大约有1300万独立访客,这一数据是 2022年12月的两倍之多。伴随着ChatGPT在全球范围内的迅速崛起,网民对此的讨论热度也进入了下一个上升期,并在2月6日、7日间持续保持高热。

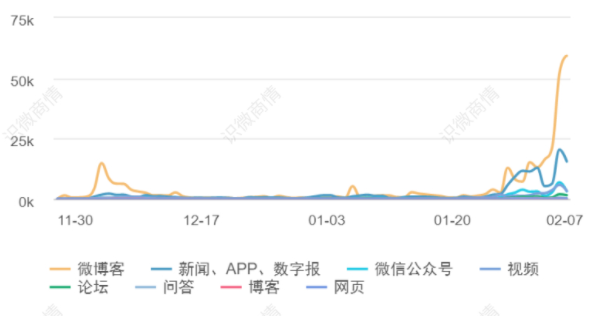

据识微商情统计分析,从2022年11月30日0点至2023年2月7日16点间,ChatGPT相关的网络信息量超59.1万,相关话题舆情快速发酵,媒体争相报道出现明显涨幅,社交平台掀起火热话题讨论,其中以微博客户端增长最多明显,新闻、数字报紧随其后。

图3 ChatGPT在各媒体平台出现数量(单位:次)

(数据来源:识微科技)

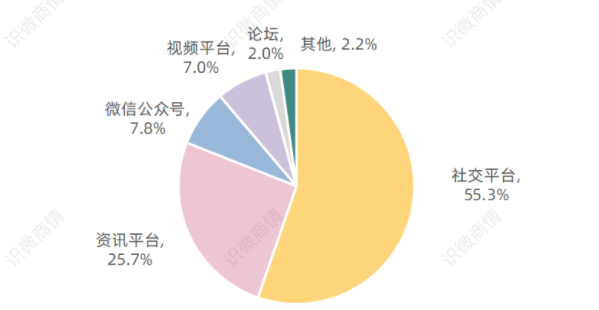

通过对平台热度进行综合对比,我们发现社交平台话题声量最高,占比55.3%;资讯平台其次,占比25.7%。

图4 ChatGPT在各传播平台传播情况

(数据来源:识微科技)

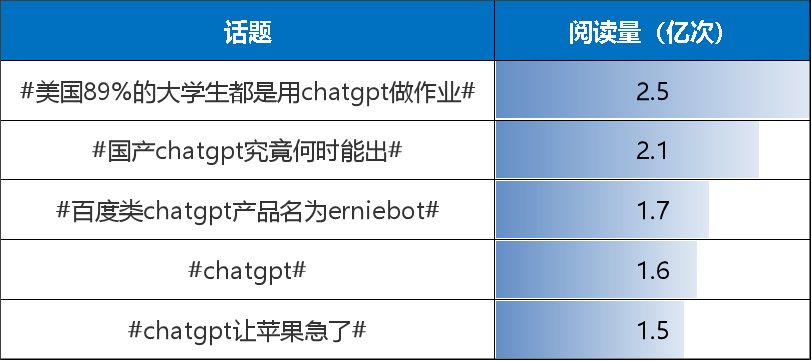

据统计数据表示,在微博平台上,ChatGPT相关话题累计超过240个,阅读总量达到23亿次,#美国89%的大学生都是用ChatGPT做作业#、#国产ChatGPT何时能出#、#ChatGPT#等相关话题登上微博热搜。同时,ChatGPT这一热点话题也被央视新闻、新京报、澎湃新闻等主流媒体与权威商业媒体等关注并报道,截至目前超过4500家国内媒体报道讨论该话题。

图5 ChatGPT微博话题阅读量TOP5(单位:亿次)

(数据来源:拓尔思 网察)

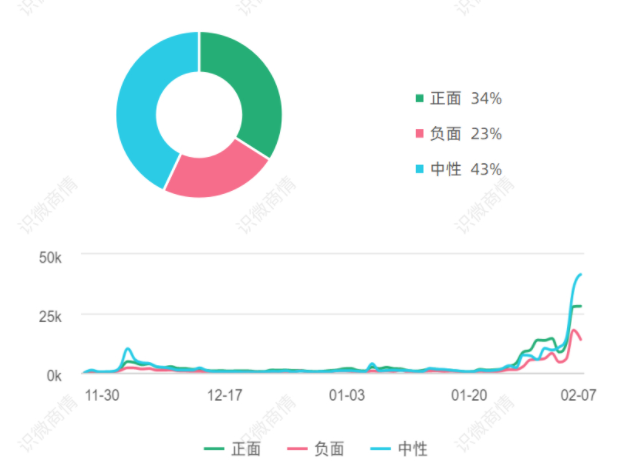

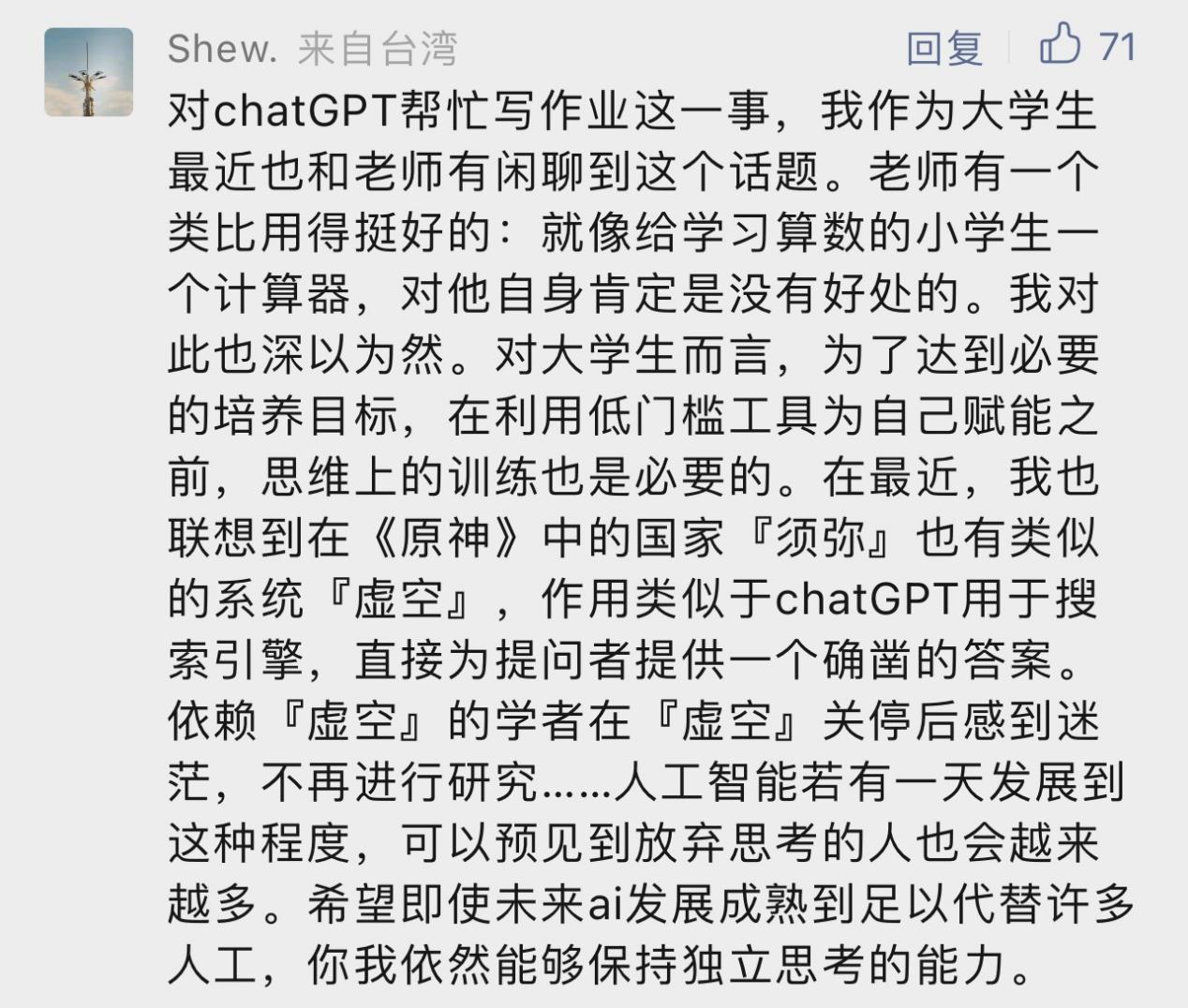

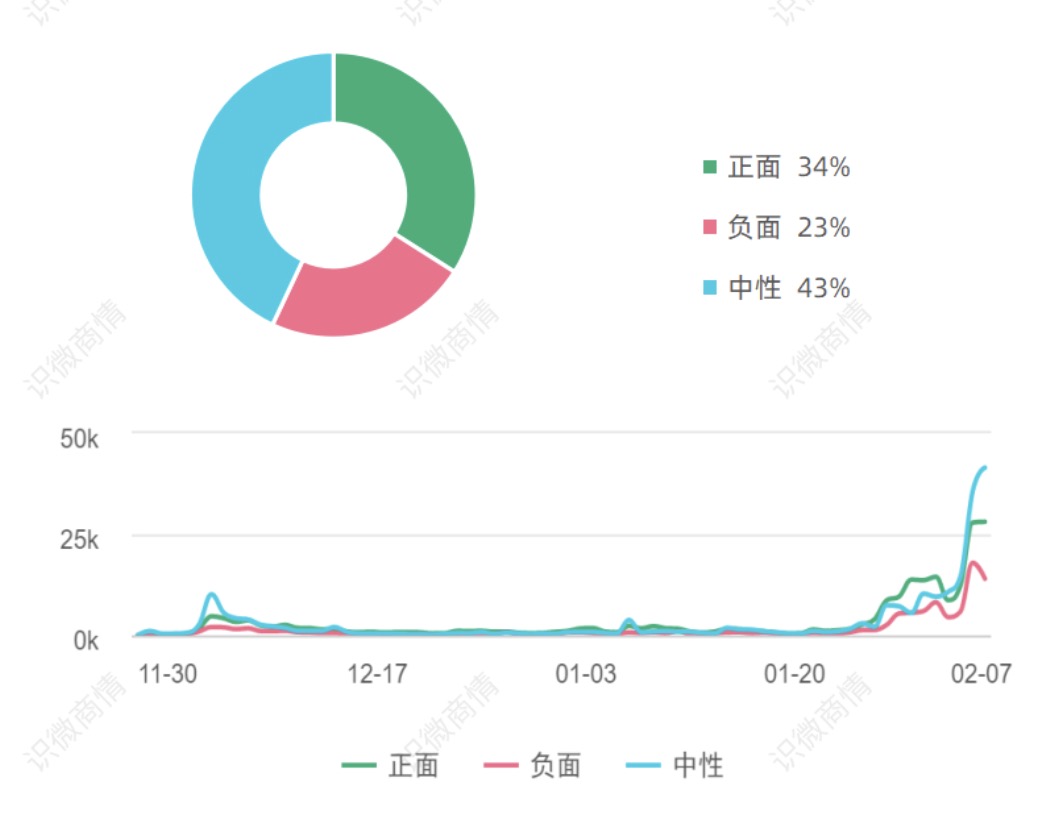

在网民情绪上,有43%的网民在对ChatGPT的相关讨论中表现出中立情绪,以中性表达为主,正面和负面情绪较为均衡,分别占比34%、23%。但是在1月30日至2月4日间,网民的正面情绪超过了中立情绪和负面情绪,占据高位,而后中性情绪回归主导地位。网民在讨论ChatGPT时关注最多的就是“ChatGPT是什么”和“相关行业发展”两个方面,除此之外,“AI产品对人类社会未来的影响”也成为该时段的热门话题。

图6 ChatGPT的网民表达情况(单位:次)

(数据来源:识微科技)

(三)高峰期:付费版ChatGPT吸引更多用户,舆情声量达到高峰

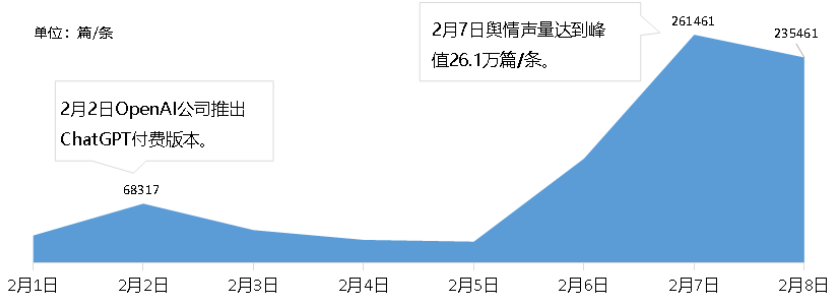

2023年2月初随着ChatGPT用户数量过亿以及付费版本的出现,热度开始进一步走高。2023年2月1日,Open AI官方发文称将推出ChatGPT的试点订阅计划ChatGPTPlus,定价每月20美元。购买了付费版ChatGPT产品的用户可以体验到高峰时段免排队、快速响应以及优先获得新功能和改进等增值服务。拓尔思网察的数据显示:2月1日至2月8日,ChatGPT全网声量呈现快速上升趋势,累计达到80.7万篇/条。

图7 2023年2月1日至2月8日ChatGPT声量走势情况

(数据来源:拓尔思 网察)

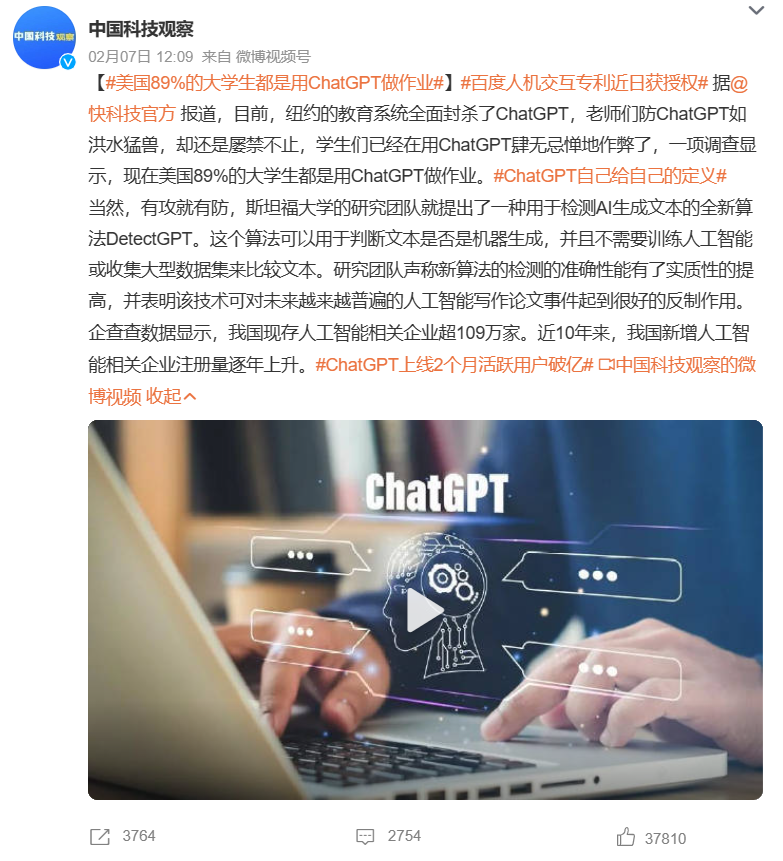

2月7日中午12:09“中国科技观察”在新浪微博平台转载了@快科技官方的报道,称“据一项调查显示,现在美国89%的大学生都是用ChatGPT做作业。目前,纽约的教育系统全面封杀了ChatGPT,老师们防ChatGPT如洪水猛兽,却还是屡禁不止”。该条微博吸引了众多微博网友的关注和讨论,至今点赞数已超过3万7千次,转发量和评论量也分别突破了3700和2700的门槛。据拓尔思网察,2月7日ChatGPT的舆情声量在直线攀升后达到峰值26.1万篇/条。

图8 2023年2月7日“中国科技观察”报道

(图源于:新浪微博平台)

这段时间内,ChatGPT微博平台相关话题累计超过240个,阅读总量达到23亿次,#美国89%的大学生都是用chatgpt做作业##微软正式将ChatGPT引入必应##阿里类ChatGPT产品正在内测##国产chatgpt究竟何时能出#等多个话题登上微博热搜。

图9 2022年11月30日-2023年2月11日报道走势(单位:篇)

(数据来源:WiseSearch)

在这段时间内,慧科新闻搜索研究数据库的报道趋势图显示:在1月28日-2月1日的舆情上升期后,中国国内报道的数量急速上升,达到2022年底ChatGPT发布以来的新闻数量最高峰,突破了3.5万篇报道。

牛媒数据平台也显示,2月中上旬国内对ChatGPT的关注主要聚焦于它对大学教育、就业结构带来的影响及潜在的AI风险问题,相关阅读量已突破150万次,同时话题也引发了较高互动量。

图10 2022年11月30日-2023年2月11日报道走势(单位:篇)

(数据来源:WiseSearch)

(四)消退期与回温期:多方封杀唤起网民对AI伦理安全的反思

ChatGPT被多方抵制麻烦不断,并出现封号风波(2023年3月20日-2023年4月4日)

从一路迅猛发展在全球掀起热潮到被“多方围堵,宣布封杀”,ChatGPT只用了两个月的时间。3月31日,意大利个人数据保护局宣布,从即日起禁止使用ChatGPT,限制ChatGPT的开发公司OpenAI处理意大利用户信息,并开始立案调查。OpenAI首席执行官Sam Altman马上发文宣称,ChatGPT已经在意大利暂停服务,并表示意大利是他最喜欢的国家之一,期待很快再次去意大利。此外,德国、意大利等国家也开始考虑禁用ChatGPT等AI技术。

然而“封杀”只是一个开始,据韩国媒体3月30日报道,三星公司在3月11日引入ChatGPT后不到20天内已发生3起数据外泄事件,为了保证数据信息安全,三星公司告知员工谨慎使用ChatGPT;数据安全服务公司Cyberhaven也对其客户公司160万名员工中4.2%的人将数据输入ChatGPT的请求进行了监测并阻止,原因是信息安全问题;与此同时,摩根大通也已经限制员工使用ChatGPT,亚马逊、微软和沃尔玛等公司要求员工谨慎使用生成式AI服务。

除了被“多方围堵,宣布封杀”,ChatGPT也陷入了封号风波,4月2日,“ChatGPT封号”这一消息被爆出并迅速点燃互联网,该消息显示自3月30号起ChatGPT官方开始大面积封号,并禁止使用亚洲节点登录。有网友还发文表示OpenAI已经暂停注册新账号。针对以上这些负面新闻,ChatGPT的迅速回应并针对信息问题进行道歉。

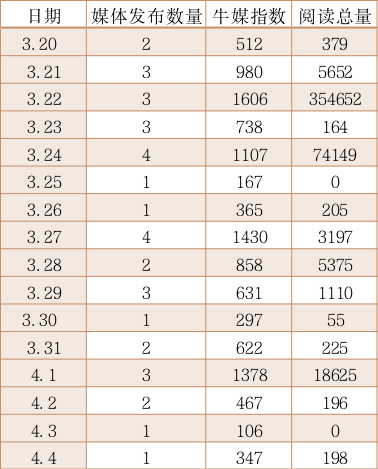

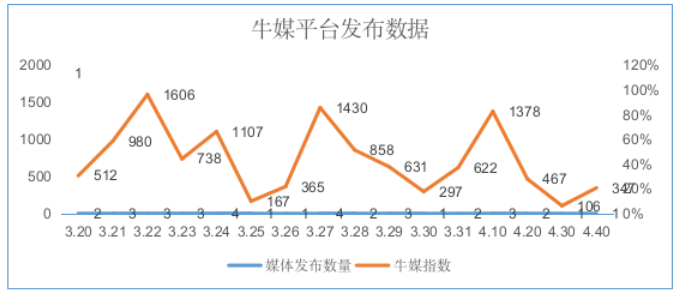

与前几个时期相比,这一时期的舆论热度明显走低,报道数量减少,平台搜索频次降低,网民讨论热度减弱,情感表达更为中立,并表现出了焦虑与反思。在慧科新闻搜索研究数据库中显示,在4月4日至4月6日期间出现报道热潮,累计98363篇,并在4月7日出现峰值。根据牛媒数据平台显示,在2023年3月20日-2023年4月4日期间共有30多家媒体发布了37篇报道,阅读总量达到464182,在3.22日迎来第一个报道与舆论峰值。

图11 2023年3月20日-2023年4月4日报道数目与数据(单位:篇)

(数据来源:牛媒平台)

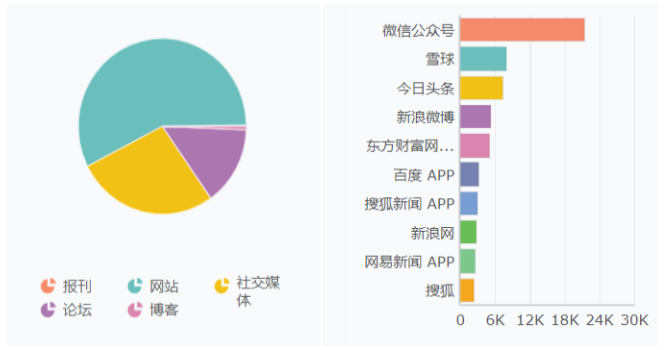

进一步进行平台热度对比,对ChatGPT相关话题的报道中,媒体通过网站发布信息最多,占比57.26%,社交媒体占比27.27%;最高文章数媒体中,微信公众号以2万+的报道数量居于最高,雪球和今日头条等媒体平台紧随其后。

图12 2023年3月10日-2023年4月10日报道媒体分布类型与最高文章数情况

(数据来源:WiseSearch)

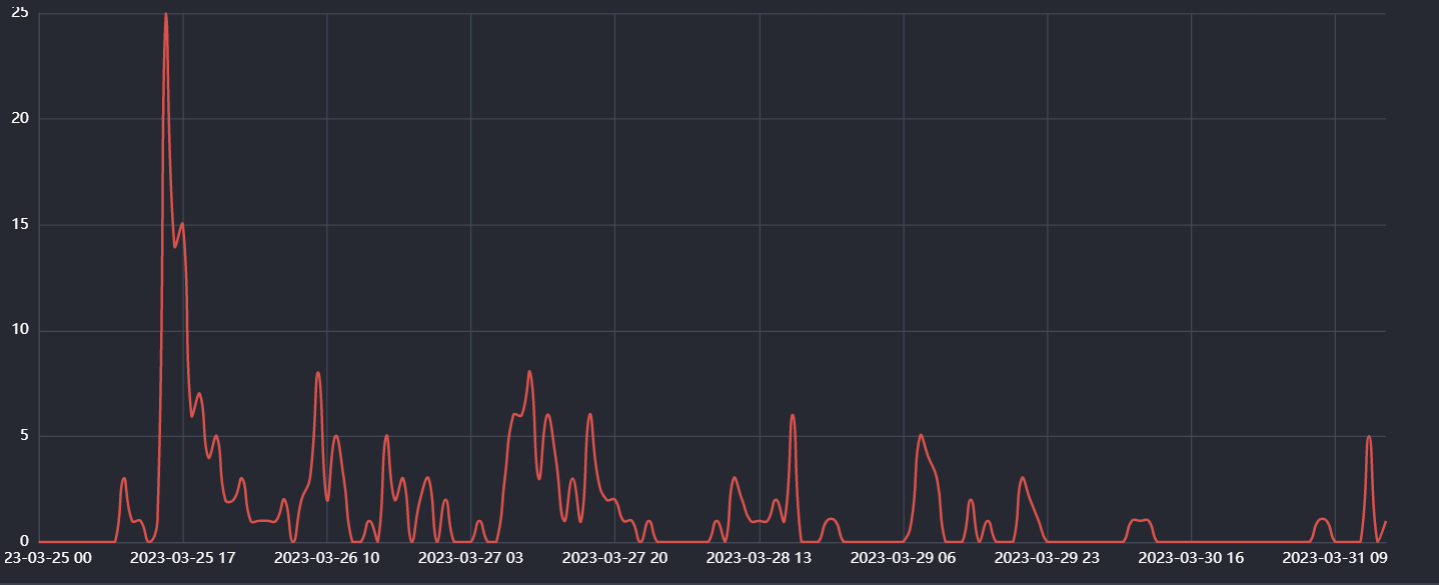

3月25日,《每日经济新闻》在微博发布推文:#ChatGPT用户信息泄露#【#ChatGPT用户信息泄露OpenAI道歉#,目前系统已修复】,迅速引发了9家重要媒体参与报道,在微博、微信、网媒上发布了18篇相关文章,“ChatGPT发布声明:向ChatGPT漏洞致部分用户信息泄露道歉”这一话题报道数量最多,被11家媒体报道。

图13 事件媒体报道观点

(数据来源:知微事见)

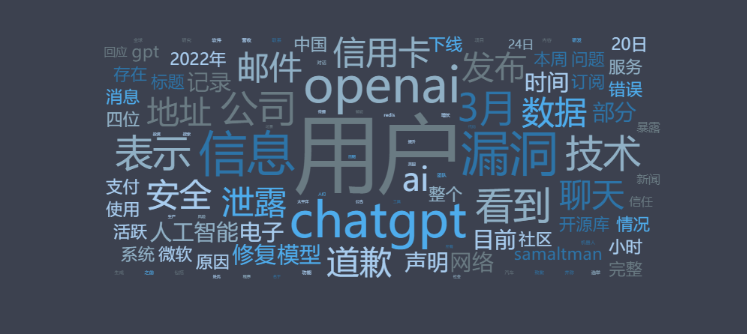

#OpenAI就ChatGPT漏洞道歉#这一话题迅速登上微博热搜,获得大量媒体和网民讨论,在3月25日舆论场排名达到峰值第6,舆论场占比为6.5%,并于2023年3月25日15时事件热度峰值达到993。此时网民情绪较为中立,负面情绪略大于正面情绪,主要集中在用户、数据漏洞、信息安全等话题上,并对AI产品对人类社会未来的影响产生了焦虑与反思。

图14 2023年3月25日-2023年3月31日事件热度趋势变化

(数据来源:知微事见)

图15 2023年3月25日-2023年3月31日舆论高频词词云图

(数据来源:知微事见)

各界观点

(一)媒体在报道什么?

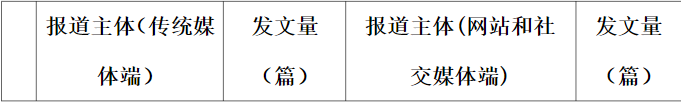

根据惠科新闻数据,自ChatGPT概念勃兴及引入中国以来,有关报刊、网站、社交媒体以及论坛和博客共计输出了共计2215164条新闻信息,其中网站和社交媒体新闻是相关新闻产生的主要主体。截至2023年4月11日,包含客户端和网站新闻在内的网站端已输出65106条相关报道,而社交媒体新闻信息量也达到23569条,其中报道方包括了今日头条、搜狐新闻APP、百度APP、知乎专栏和腾讯新闻APP等10余家重要网媒,且上述平台的平均发文量都达到3000+。相较与平台和网站报道的火爆,在传统媒体端关于Chatgpt的讨论则显得略微保守,数量也较为有限,体现出审慎和克制的态度,截至目前仅有201篇报道,主要报道方包括每日经济新闻、21世纪经济报道、第一财经日报、上海证券日报等10家重要平媒。

表1 10家重要平煤发文量

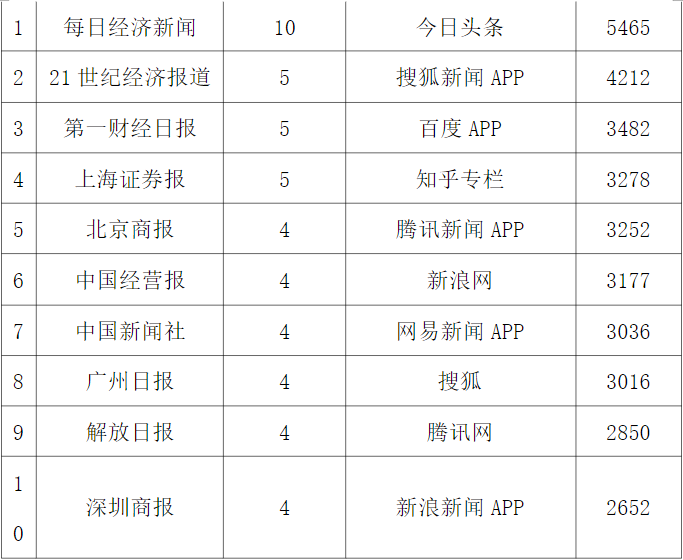

与此同时,根据牛媒新闻数据热度排行榜可以发现的是,在与ChatGPT相关度较高的报道中,官方媒体声量不减。在已知的热榜前十位中,由官媒、半官媒发展衍生而来的网络媒体平台如中国基金报、新京报、中国新闻周刊都做出了兼具热度和话题度的新闻,在文章倾向上以严肃基调为主。从热榜前10位的取材中我们也可以看出,围绕ChatGPT,涉及经济、就业、民生以及产业企业发展方面的话题更受民众关注和青睐。

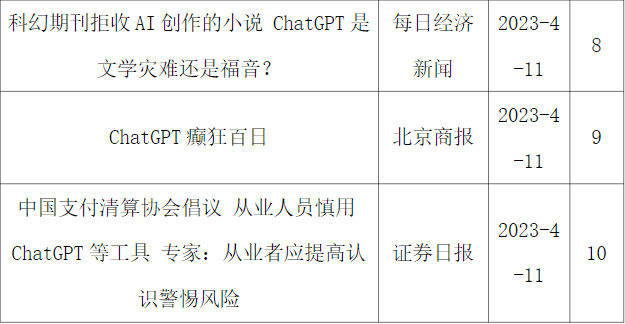

表2 阅读量排行榜前10位文章

(数据来源——牛媒平台数据)

结合以上数据,本文从不同报道主题的角度出发,探析Ghatgpt爆火背后中国媒体的取向和报道内容,以追寻其可能发展的趋向和影响。

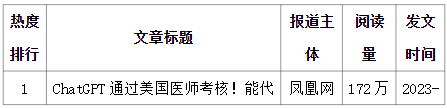

表3 传统媒体报道热门榜前10位

(数据来源——慧科新闻数据)

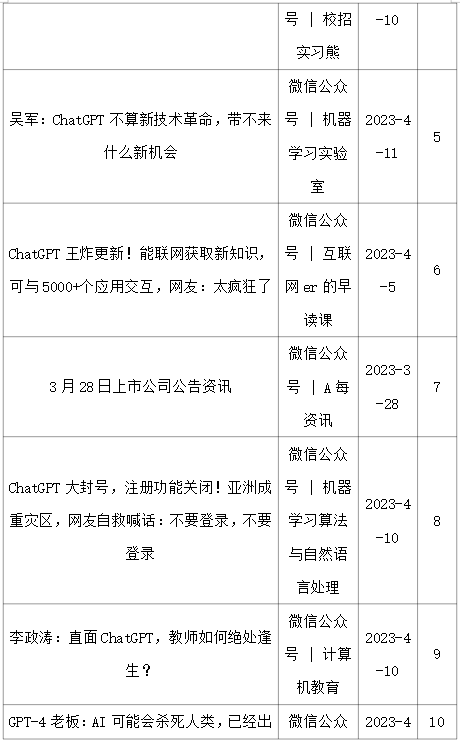

表4 社交媒体报道热门榜前10位

(数据来源——慧科新闻数据)

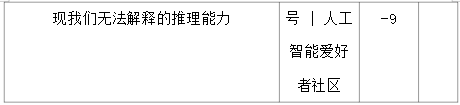

表5 网站报道热门榜前10位

(数据来源——慧科新闻数据)

通过对不同报道方热门报道内容的归纳和整理,我们发现媒体在此事件的报道中,主要包含了以下方面:

1.传统媒体聚焦ChatGPT热潮的背面——安全与隐私问题

ChatGPT的持续火爆加之最新版ChatGPT-4的推出,把人工智能(AI)的热潮推向了风口浪尖,但相较于企业关注的重点——人工智能带来的技术革命和行业热潮,大多数媒体尤其是传统媒体则把关注的焦点放在了引入OpenAI可能带来的风险问题,尤其从4月7号意大利禁用ChatGPT的事件发生后,多加官媒在报道中均使用“红线”、“暂停”、“灾难”等标题,凸显出官方表示出的对新技术带来的隐私及安全问题的担忧。随着时间的推移,“意大利禁用ChatGPT”的相关报道热度的走高也从一个侧面反映了政府对于AI技术应用的审慎态度。纵然ChatGPT功能强大且前景广阔,但倘若未能做好相应的制度规范和行业准备,那么新技术带给个人隐私、市场、就业以及数据安全的冲击将会难以预料。正如深度科技研究院院长张孝荣接受媒体采访时所言,“数据隐私安全和技术发展之间是个动态博弈的过程,两者难以做到真正的平衡,而是在互相拉扯中实现螺旋式逐渐进步。”对于人工智能的发展,媒体尤其是传统媒体在目前仍抱持包容且审慎的态度,认为需要通过持续的努力来实现两者的平衡。

2.网站与企业媒体侧重关注ChatGPT的实际应用——功能、操作与前景从传统媒体以及官媒之外的网站及新媒体端出发,我们可以发现其报道普遍带有科普的性质,与官媒审慎的态度以及有意无意的回避不同,该类报道倡导接触并拥抱新技术。

通过介绍ChatGPT的功能以及最新的进展帮助公众和企业了解与ChatGPT相关的AI领域前沿信息,促使公众和企业建立起对人工智能的基本了解和合理认知。譬如网易新闻等在有关报道中就介绍了ChatGPT与手机应用商店对接后的强大功能,可以即时转化世界各国语言词汇、短语意思,成为高效且优质的“翻译官”;也可以让ChatGPT查询航班、酒店信息,帮助民众规划差旅;更进一步则可以利用ChatGPT接入自动化平台Zapier,实现与几乎所有办公软件的连接,创建专属智能工作流,便利工作体验。经济观察网的报道中则介绍了ChatGPT从工具向平台跃迁的趋势,通过OpenAI自己提供外挂插件或是其他公司的第三方插件,ChatGPT以借助别的网站/数据库看到更广阔的的外部世界,提升学习的深度,从而在未来逐渐从从一个AI工具升级为开发者平台,借助无数开发者之手,成为基于GPT大模型的强化版AIGC工具。

3.自媒体热衷于令人玩味的话题——中国用户的ChatGPT使用现状与困境

在官方话语和业内话语体系之外,如何使用现有的ChatGPT技术成为不少社交媒体和自媒体的关注点,由于其携有巨大的流量,一时之间,各种自媒体博主和微信公众号都争相发布ChatGPT的注册方法和使用教程。但由于我国目前对于互联网外网的限制加之ChatGPT开发者的“锁区”,当下普通用户对于ChatGPT的使用还处在一个灰色地带。尽管如此,众多的相关媒体报道还是展现出民间对于这一新技术所呈现的高涨热情,如微信公众号上题为“ChatGPT大规模封号...”的文章以及中国新闻报道发布的“ChatGPT大封号、亚洲成重灾区!网友自救喊话:不要登录、不要登录!”等新闻都成为比较显著的关注讨论热点。未来,如何处理对ChatGPT的封锁与限制、开发出属于我国的人工智能语言模型,已然成为民众企盼之下媒体所需要询问的话题和答案。

4.不同媒体端的共同报道取向——作为双刃剑的GhatGPT将怎样影响企业发展与就业格局

ChatGPT的大热使得之前略显沉寂的AIGC产业重新焕发出市场活力。对于企业而言,ChatGPT的商业化前景广阔, 人民邮电报在“不只跟进,旨在超越ChatGPT SK电讯剑指‘超级应用’”关注企业对于人工智能技术的追赶与博弈,今日头条媒体科技说说也在解读首届中国AIGC产业峰会时强调AIGC对公司战略、行业落地、部署迭代等方面提出的新兴挑战以及在虚拟人、内容营销、AI图像生成等多方面的商业化潜力,预计在2023年相关领域市场规模就可达到170亿人民币。

在关注企业发展的同时,AI发展可能引发的失业潮也引发媒体关注。新浪新闻的财经头条号新榜官微发布消息,通过举例AI绘画技术的引发的游戏美术原画师失业潮,阐释了AI通过飞速迭代产生的技术领先对于一般行业从业者带来的潜在失业风险。而随着ChatGPT-4的发布,越来越多的工作都可能被AI所取代,如微软发布搭载GPT-4的办公软件辅助工具Microsoft 365 Copilot不仅可以一键分析数据、整理文档要点,还能还能根据一句话自动生成PPT,在可以遇见的未来,策划、运营、文案等工种都有可能面临失业的困境,而不少企业引入AI并实行裁员已经成为现实。

(二)网民们都在议论什么?

1、微博平台围绕“人教版教材”关键词,共创建了797个微博话题,其中阅读量破亿的微博话题共有11个(如图),网民对#chatgpt#共积累6.1亿的阅读量及26.1万的讨论量。激起网民讨论的话题点大多是由包含财联社APP、证券市场红周刊、21世纪经济报道、财经新媒体等重量级媒体以及部分专家学者的回应或发声而引发的,由阅读量和讨论量可以看出网友们的讨论声势浩大,观点各异。

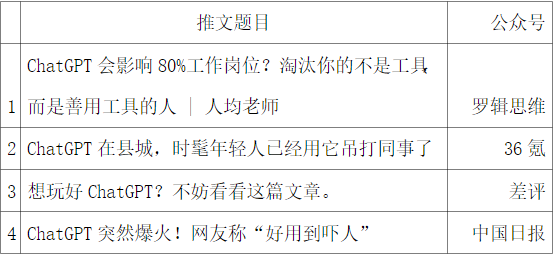

2.通过检索发现,微信公众号中包含“chatgpt”关键词的推文,阅读超10万的有6篇,具体内容如下:

76 微信公众号 “chatgpt”相关阅读量破十万的话题

(1)担心chatgpt威胁人们就业:

(2)对强大技术充满未知恐惧:

(3)接受技术,善用技术,保持独立思考能力

3、从网络情绪来看,总体上,ChatGPT的相关讨论以中性表达为主,占比43%;正面和负面另占34%、23%。其中,1月30日至2月4日间,正面情绪出现反超,占据上风,而后中性表达重回主导地位。除对ChatGPT本身和行业巨头相关进行讨论外,AI产品对人类社会未来的影响也成为热门话题。

图16 网友对chatgpt的观点评论情绪倾向图

典型网友评论:

(1)担心ChatGPT威胁人们就业机会:“智能化程度这么高,以后很多的工作岗位都会被它所取代,若干年后人类会不会被它所征服” “自媒体饭碗不保了”。

(2)担心ChatGPT的广泛使用影响人类思考:“这个产品确实提高了工作效率,但同时也会让大家更少的思考。"

(3)对ChatGPT的功能全面性持怀疑态度:“GPT当一个智能助手挺好的,但是想用来代替人独当一面不可行。海量的训练数据都是人类自己生成的。到了后期如果喂给它的数据全是AI发布的,那么产出的内容人类可能看不懂了。"“ChatGPT只是归纳,没创新"。

(4)接受ChatGPT存在的既定事实,展望未来:“AI大潮流不可逆转,现在不是讨论Al相关一切好不好的伦理问题了,而且AI时代的到来已经成为一个既成事实了,应该考虑这个时代的生存法则了。"

(5)其他:"ChatGPT,假如我把材料放进去的话,能自动帮我生成ppt吗?"、“刚试了试,写的论文比我写的都好"。

四、引申与启示

(一)引申

1、新媒体关注可能性 传统媒体坚守可行性

随着ChatGPT在网络上的讨论态势愈演愈烈,传统媒体和新媒体纷纷把握舆论风向,发布了一些文章表明态度。在统计两者热门排名前十文章时可以发现,传统媒体关注ChatGPT的使用风险、隐私权的保护;而新媒体则探讨ChatGPT的功能和前景。两者侧重点为何有偏差?一方面是传统媒体往往与国家、政治密切相关,代表着主流态度和主流声音,因此面对新事物不免持审慎的态度。而新媒体往往由商业资本组成,新技术于它们是改革和转机。另一方面,传统媒体自身受历史原因和自身原因的局限,对于新技术的认识和应用相对滞后,所以更容易看到新技术带来的风险和危机。而新媒体无论是发展时间短,从业人员年轻化趋势明显,故面对ChatGPT这样的新事物接受度更高。

2、网民总体情绪理智 技术接受与技术焦虑并存

此次ChatGPT引发的舆论共分四个阶段,分为发酵期、上升期、高峰期和消退期。在这几段时期内,网民讨论观点总体分为两派,一派持技术接受论,他们表示ChatGPT能够解放生产力,是工作学习的利器;一派持技术焦虑论,认为ChatGPT的出现将会威胁人类现有的社会格局,打乱秩序化的劳动分工,堕化人类的活性思维等……在舆论的不同时期,两派力量轮替占上风。舆论上升期,公众大部分持好奇和接受的态度,期盼ChatGPT展现出更多划时代意义的功能;在舆论消退期和回温期,公众开始用更长远、审慎的目光对这项新技术进行反思。但总体上,没有任何一方的观点压倒性胜利,更多的民众持中立态度,用更加理智的思维看待ChatGPT,并对其未来应用持观望状。这背后的原因既有网民的思辨能力、批判性思维的提升,也离不开媒介环境的引导和塑造。

(二)启示

1、ChatGPT改变了什么?

ChatGPT并不是第一个掀起舆论浪潮的人工智能产品,早在2016年AlphaGo战胜围棋世界冠军李世石后,人工智能便开始被人们普遍知晓与重视。人工智能的发展共经历三次浪潮:第一次浪潮是在20世纪60年代,其中最著名的研究成果是图灵测试。当时的人工智能技术主要是用来制造聊天机器人。第二次人工智能浪潮发生在20世纪80年代,这时的人工智能主要是通过专家系统的思想来实现语音识别。第三次人工智能浪潮发生在21世纪,它以深度学习、大数据和云计算为基础进行人工智能开发。ChatGPT作为超级工具在第三次人工智能浪潮中降临,不同于互联网和智能手机分别引领了“空间革命”和“时间革命”,它将引发“思维革命”,改变人类思考和处理问题的方式,推动一场以生成式AI为基础的行业演变和革命。

第一点是生成式人工智能开创无中介媒体时代。所谓生成式人工智能,其实就是可以通过技术操作达成自动生成图像、文本、视频、音频等内容的技术。ChatGPT是全球首个无需任何中介平台且具有强大泛化能力的生成式人工智能,它的即问即答模式展现了机器智能的高水平和包容度,不仅消除了繁琐的中间环节,还除去了冗杂信息,减少噪音(无效信息)影响,帮助人们避开选择和判断过程,提高获取答案的效率,满足了人类成为“全知者”的假想。

第二点是超高普及率背后赋能人的数字化生存。目前ChatGPT及其核心技术成为互联网行业虎视眈眈的“香饽饽”,一方面各大公司如谷歌、亚马逊、腾讯等加速自主研发进度,纷纷宣布投资大型语言模型(LLM)的研发,试图开发同类产品竞争市场;另一方面,一些互联网公司如微软进行技术采纳,将ChatGPT技术融合进自家产品,增强自身竞争力,迎合市场需求。由此可见,ChatGPT及其核心技术已经成为互联网“基础设施”一般的存在,普及化趋势渐显,越来越多的人可以接触到这项技术。而当生成式人工智能的代码编写功能将算法技术赋予大众,任何个体都可根据这种能力形成资源调动的方式,具备数字创造的能力时,那么将意味着每一个体都有能力使用算法接入数字文明并从中获益,这对人的数字化生存是一种巨大的赋能。

第三点是隐匿的算法可能导致无法消弭的偏见与鸿沟。人工智能技术背后的算法开发并不完全公开透明,ChatGPT也不例外。它的数据代码由公司主管部门保密,公众无法知晓细节。与此同时,编程语言作为专业性极高的知识,公众掌握程度较低,这使得ChatGPT的算法更难以被窥见。但是ChatGPT程序开发者作为“造物主”,本身有着无法克服的天然属性,比如性别、地域等差别,这可能会导致在我们无法窥见的算法中存在潜在的偏见,使得ChatGPT并不足够公正客观。而随着ChatGPT的广泛应用,这种不利因素也将进一步扩散,可能会给社会带来不好的影响。

2、人类可以做什么?

技术飞速发展,人工智能迭代加快,传统的阿西莫夫伦理框架不再适用。未来算法伦理需要在超越阿西莫夫的基础上考虑机器人逻辑、人类逻辑和多主体权利设计转移的适应性。当下ChatGPT的出现为人类带来了便利,但伴随而来的也有风险和挑战。因此有必要采取相应的措施规避一些潜在危机。

从政府角度出发,政府应该制定相关的法律法规和标准,对ChatGPT的开发和使用进行监管和管理,防止其被滥用或误用。比如在2023年3月,意大利隐私监管机构Garante就以数据安全方面的担忧为由,发布了一项临时禁令,要求OpenAI在意大利境内停止提供ChatGPT服务,并删除所有与意大利用户相关的数据,这是对新技术持合理的谨慎态度。在确保技术的安全性前,政府有必要对高风险的人工智能系统进行严格的规范和管理。

从个人角度出发,首先要谨慎地使用ChatGPT,要有自己的独立思考和判断能力,不要轻信ChatGPT给出的所有答案,对于重要或敏感的信息,要进行核实和验证。其次要合理地使用ChatGPT,不要过度依赖或沉迷于它,保持自己的人际交流和社会活动。因为ChatGPT只是一个工具,它不能替代真实的人类交流和情感。然后要负责任地使用ChatGPT,遵守法律法规和道德规范,尊重他人的权利和利益。不要利用ChatGPT进行违法或不道德的行为,例如制造或传播虚假信息、侵犯他人的知识产权或商业秘密、诽谤或攻击他人等。

从技术本身角度出发,技术开发者应该遵守道德规范和社会责任,不断提高ChatGPT的智能性和准确性,同时也要考虑其潜在的风险和影响。技术开发者也应该采用一些技术手段来保证ChatGPT的安全性和可信度,例如使用数字签名、数据加密、防火墙等技术。

ChatGPT作为一款超级工具,像一颗绚烂的流星划过人类文明的天空,预示着即将或者正在开始的社会大变革。虽然目前这项技术仍有隐患,但是在未来,我们可以期待人工智能将会取得更大的突破,拓展更广阔的应用领域,并在道德伦理和法律规范方面得到更广阔的发展。

参考文献:

黄荣,吕尚彬. ChatGPT:本体、影响及趋势[J]. 当代传播,2023,(02):33-38+44.

喻国明,苏健威. 生成式人工智能浪潮下的传播革命与媒介生态——从ChatGPT到全面智能化时代的未来[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版):1-10.

作者:暨大新传院硕士张理、王潇、吴玫宜、黄易初、邓天虹、高丽萍

指导老师:刘倩、李志敏